大地抵抗率

大地抵抗の大きさをあらわすもので、1m2 あたりの土壌の抵抗値のことをいいます。

大地抵抗率は、土の種類や含水率、温度などで大きく変化します。

| 土の種類 | 大地は泥・粘土・砂・岩などさまざまなもので構成されているため均質ではありません。 さらに、地層などもあるため、測定する場所によっても、また、測定する深さによっても抵抗率はかわってきます。 |

|---|---|

| 水分の量 | 大地の含水量が多いほど大地抵抗率は低くなります。 |

| 温度 | 一般的に抵抗率というものは物質の温度によって変化します。 金属などは温度上昇とともに抵抗が増加し、それに対し絶縁体や半導体は減少しますが、大地は金属とは違い、温度の高いほうが抵抗率が低くなります。 したがって季節の変化によって、その時々で抵抗率が変わることが言え、日本の場合は、夏に大地抵抗率が低く、地面が凍る冬は抵抗率が高くなります。 |

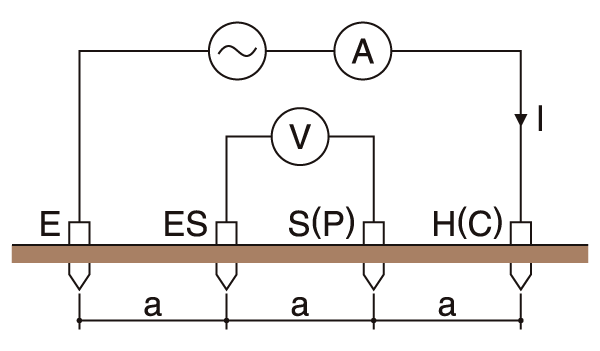

測定原理

ウェンナーの4電極法によって E(接地極)と H(C)(電流電極)間に交流電流 I を流し、S(P)(電位電極)と ES(補助接地電極)間の電位差 V を求めます。

この電位差 V を交流電流 I で割れば接地抵抗 Rg(Ω) が求まり、電極間隔を a(m) とすれば、

ρ = 2×π×a×Rg(Ω・m)

で求められます。

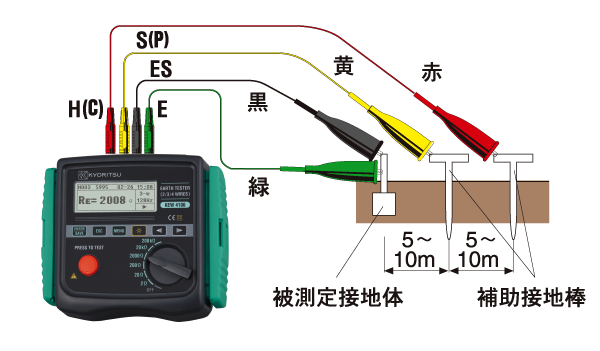

測定方法

4本の補助接地棒をほぼ一直線上に 1 ~ 30m 間隔で等間隔に打ち込みます。このとき、補助接地棒の打ち込み深さは各補助接地棒間の距離の5%以下にしてください。深すぎると大地抵抗率の測定値に誤差を生じる可能性があります。

注:付属の測定コードで測定できる最大の間隔は20mです。

注:付属の補助接地棒の長さは20cmです。